世界中で脱炭素化が叫ばれる中、航空機のCO2排出をどう脱炭素化についても注目が集まっています。

世界ではCO2排出量の多い航空機の利用を避ける「フライト・シェイム(飛び恥)」という言葉が広がるなど、航空業界に厳しい目が向けられているまでになっています。

その中で注目されているのが、航空機燃料の脱炭素化のキーアイテム、SAFとなります。今回はSAFについて概要を解説したいと思います。

SAFとは

SAFとは、持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel)の略称で、従来のジェット燃料よりもクリーンな代替燃料のことを指します。

「持続可能な」というのは、二酸化炭素排出量を著しく削減する、原料の使用によって生物多様性にマイナスの影響を及ぼさないという意味合いで使われており、環境に悪影響を及ぼさないとされる製造方法で作られた燃料ということです。

2021年には国の補助金を活用し、国内初のSAFを活用したフライトを実現させています。

なぜSAFが必要なのか?

なぜわざわざSAFを導入しなければならないのか?

それはズバリ、航空機が排出するCO2を削減するためです。

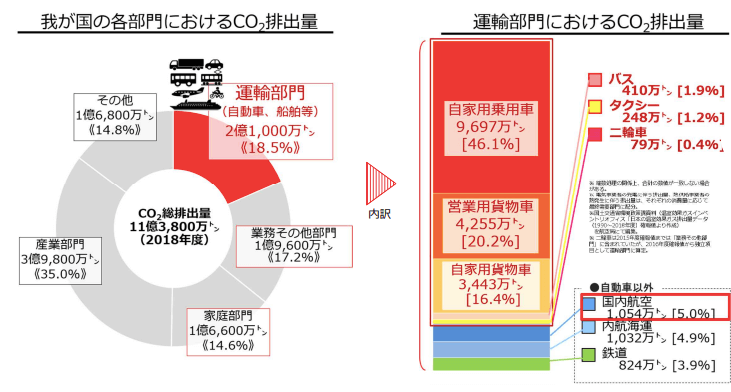

国交省の資料を見ると日本におけるCO2の18.5%は運輸部門が占めており、そのうち航空機は5%(1,054万トン)を数えます。脱炭素には、自動車の脱炭素が必要でありつつも航空機の脱炭素もしなければならない状況にあるわけです。

SAFの生産方法は?

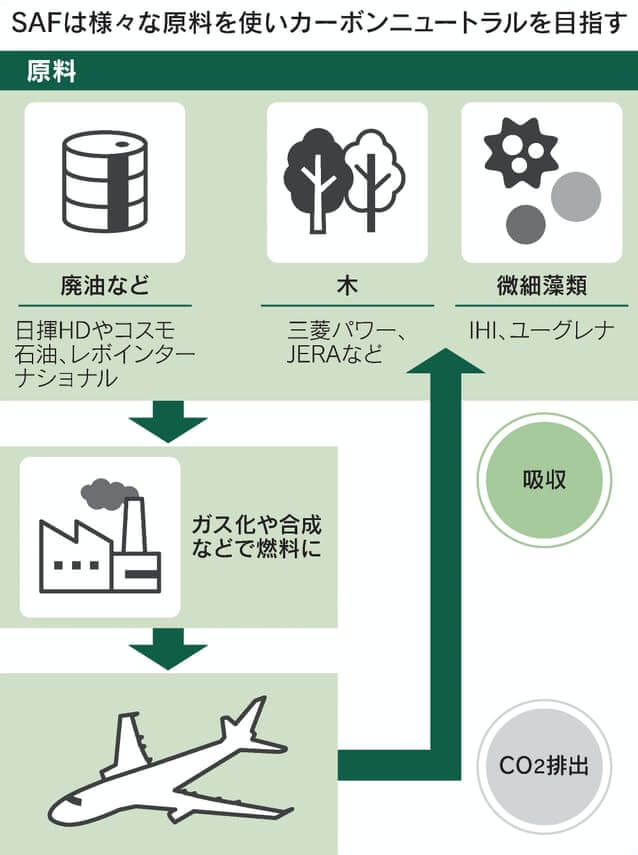

SAFの原料は、廃油や樹木、微細菌などです。

国内では年間45万トンの廃食油が出ていますが、現行のリサイクルの仕組みではその半分以上の20万トンが家畜飼料用に回っている状況です。燃料に利用できるのは数万トンに過ぎず、それらの活用が直近で優先度が高いと考えられています。

廃油というのは、飲食店で使用した後の油のことであり、それを活用すれば元々捨てるはずの油ですので新たにCO2を発生させません。

また、樹木を活用するにしても、その樹木が育つ過程でCO2を吸収しているので、たとえ燃料として排出されたとしてもカーボンニュートラルとなります。

微細菌という点で最も有名なのは、ユーグレナでしょう。同社はミドリムシを培養している会社で、将来的にミドリムシをジェット燃料として活用することを狙っています。

SAFの市場規模

世界のSAF市場は、2027年までに2億8,850万米ドルに達する見込みとなっています。

世界の持続可能な航空燃料市場は、2020年には約6,600万ドルとなっており、2021年から2027年の予測期間には72.4%以上の成長率が見込まれています。

日本円で換算すると2020年時点で既に8〜10兆円となっており、かなり大きな市場規模であることがわかります。

既存のジェット燃料は化石燃料由来のものになっていますが、このくらいの大きな市場が新たに出てくることから、今後エネルギー業界においても新たな企業が台頭してくることが予想されます

海外での取り組み

海外でのSAF製造において最も有名なのはNeste(ネステ)社です。

同社はフィンランドに本社を置く企業なのですが元々天然ガスの発掘や石油精製を手掛けていたガチガチの化石燃料を扱っていました。

しかし、2010年代から廃棄物を活用した再生可能エネルギー事業やバイオ燃料事業に集中し、2011年にはシンガポールで世界最大級の再生可能ディーゼル製油所の運営を開始しました。今や世界最大のSAF事業者となっています。

同社は、大手商社である伊藤忠商事と組み、日本国内向け輸入契約を締結しました。今後、国内のフライトにおいても彼らのSAF導入量が増えてくると思われます。

国内の取組み

海外ではSAFが既に商用化、ビジネスとして専攻されてはいますが、日本でも負けじとSAF導入の動きは進んでいます。

補助事業によるSAF製造

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はSAFの商用化を視野に、原料となる木くずの調達および微細藻類の培養から純バイオジェット燃料まで一貫製造する体制の実証と、航空機への給油までを含めたサプライチェーンを具体化させることを目指し、2017年度から「バイオジェット燃料生産技術開発事業」を進めていました。

その研究の結果、2021年に国の補助金を活用し、木屑を原料としたSAFが国内の定期便に活用されました。資源の少ない日本は海外の化石燃料に頼りがちですが、将来的には国産燃料で飛ぶ飛行機が出てくることを期待します。

JAL×ANAがタッグを組んだ

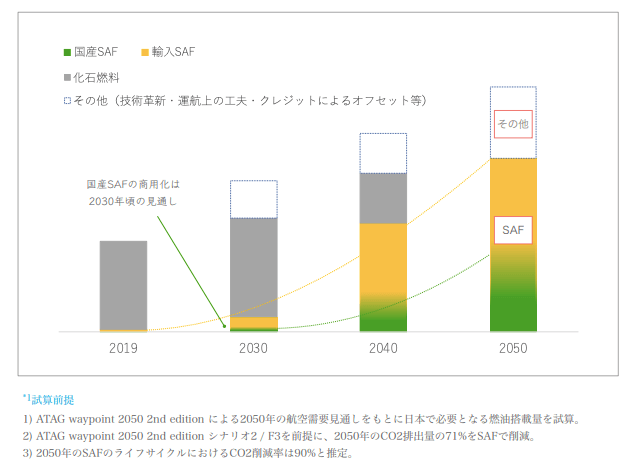

JALとANAは、2021年10月、2050カーボンニュートラルに向けたSAF(持続可能な航空燃料)に関する共同レポートを策定しました。

現在の航空機燃料はほぼ全て化石燃料由来なのですが、2050年には半分以上をSAFにするべく検討を進めています。

両社は、2050年までに航空機から排出するCO2実質ゼロを実現するうえで、日本のSAF

の必要量を最大約2,300万KLと試算としています。

まとめ

脱炭素の流れが不可避である中、あらゆる産業がゲームチェンジの波にさらされています。

自動車においてはテスラがEVを強烈に進めている一方で空港機の領域においても、Neste社を初めてとした外資系企業が世界を席巻しています。

一方で、まだ世界でのSAF供給は航空燃料の1%以下であること、コストも既存の化石燃料と比較して2〜4倍程度とかなり高いことなど課題は山積しています。

これらのトレンドを的確に捉えた企業は今後大きく企業価値を伸ばすと思います。日本においてはユーグレナ社が頑張っていますが、それ以外にもどんどん日本企業がSAFを製造し成長してほしいなあと思います!